【簿記2級】独学合格のコツは「得点源にこだわりすぎない」戦略的勉強法

こんにちは、シロです。

簿記2級に独学で合格したいなら、

完璧主義を捨てて“戦略重視”で

効率よく取り組むことが重要です。

私自身、簿記2級を独学で受験し、なんとか合格できました。

でも、そのときは素直に喜べなかったです。

理由は、得点源と考えていた問題で予想外に失点し、

ギリギリの合格だったからです。

あと2問落としていれば、間違いなく不合格でした。

この記事では、

私の体験から見えてきた「独学の落とし穴」と、

忙しい社会人でも効率よく合格できる勉強法を

具体的にお伝えします。

簿記2級の試験概要と出題構成

- 試験時間:90分

- 合格基準:100点満点中70点以上

- 出題形式:第1〜3問が商業簿記、第4・5問が工業簿記

【出題内容と配点】

| 問題 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 第1問・商業簿記 | 仕訳 | 20点 |

| 第2問・商業簿記 | 連結会計、銀行勘定など | 20点 |

| 第3問・商業簿記 | 精算表・財務諸表など | 20点 |

| 第4問・工業簿記 | 仕訳、原価計算など | 28点 |

| 第5問・工業簿記 | 原価計算の差異分析など | 12点 |

独学合格のコツ

得点源に偏りすぎないことが、合格への近道

簿記2級では第1・第4・第5問が「得点源」とされることが多く、

実際に比較的得点しやすい内容です。

私もその方針に従い、

基本的にはこれらの問題を中心に過去問を繰り返し解いて、

得点力を高めることに集中しました。

しかし、得点源に頼りすぎた結果、本番で思わぬつまずきを経験しました。

この経験から、得点源を優先的に勉強することに変わりはないけど、

1番重要なことは得意と苦手をはっきりと意識することだと学びました。

得点源であっても、得点源でなくても、

得意なところを伸ばし、苦手にはこだわらないことが

最も大切です

得点源でも落とす可能性があり、合格点に届かないことも

本番では、得点源とされる第1問と第5問で失点しました。

特に第1問に含まれていた商業簿記の本支店会計や税効果会計には、

以前から苦手意識がありました。

過去問を何度も解いていたため解ける気になっていたのですが、

実際は答えを覚えていただけで、本質的な理解が足りなかったのです。

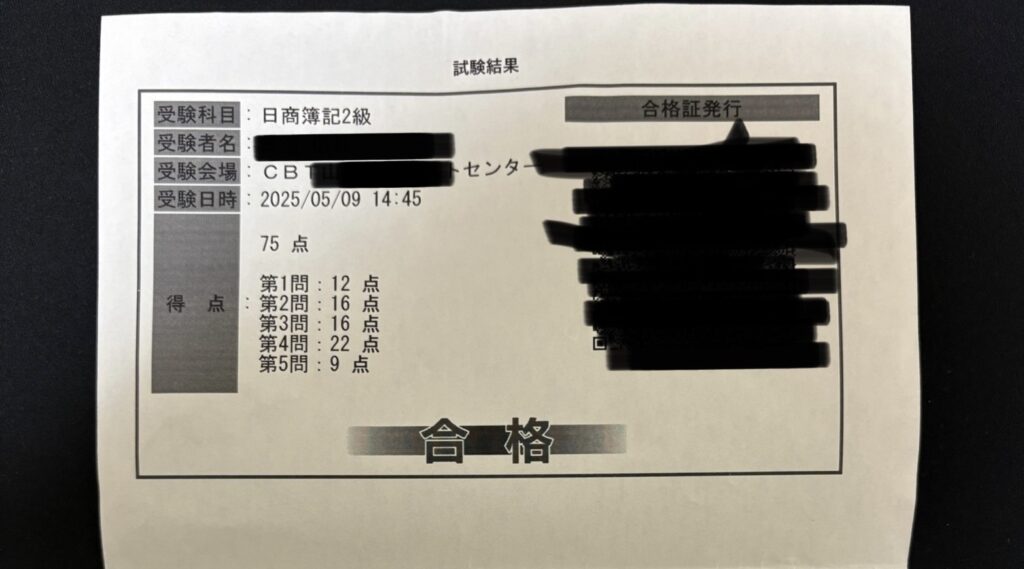

本番でのつまずきとスコア実例

私の本番スコア

苦手を放置したツケ

試験前の過去問演習では、第1・第4・第5問を中心に対策しており、

これらではほぼ満点、2・3問はそれぞれ10点前後という得点バランスでした。

しかし本番では、2問と3問が想定以上に得点源となり、

逆に1問と5問は思ったほど得点できませんでした。

得点源とされる問題でも、理解が浅ければ落とす可能性があります。

正直、2問と3問が10点前後だったら、不合格だったと思います。

第1問には本支店会計や税効果会計が含まれており、

過去問では何度も出てきたため「できる」と思い込んでいました。

しかし、本番で解いてみると、まったく自信が持てず…。

振り返ると、

答えを覚えていただけで、本質的な理解ができていなかったのです。

社会人向け!独学合格の4ステップ勉強法

【STEP1】まずは全範囲を効率よく一通り学ぶ

私は『スッキリわかる!日商簿記2級』シリーズを使いました。

テキストと問題集一体型なので、読んだらすぐに問題が解けます。

短時間で理解度を高めるためには、

アウトプットありきのインプットが重要だと感じています。

そのため、このテキストは自分の考えに合っていました。

- テキストを丁寧に読むのではなく、問題を解くのに必要なポイントを拾い読み

- テキストをカンニングしながら問題を解く

- “解きながら理解する”スタイルでテンポよく進める

📌「100%理解していないけど解けたからOK」くらいの気軽さが大事です。

私は、テキストは「スッキリわかる」シリーズだけで十分でした。

こちらの記事で詳しく書いています。

👉 テキストの具体的な選び方|迷ったら「スッキリわかる」で十分な理由

【STEP2】過去問で演習、最初は時間を気にしない

私は過去問演習の最初の段階では、

制限時間を気にせず「まずは解けるかどうか」に集中しました。

解けない問題には無理に粘らず、どんどん飛ばしていくスタイルで取り組みました。

テキスト学習が一通り終わった後は、

90分を計測しながら通し演習を行い、

本番と同じ時間配分や問題の取捨選択に慣れるようにしました。

私の場合は、CBT形式で受験しましたが、CBT形式については特に意識せず、

試験本番まで一度もCBT形式で過去問を解くことはしませんでした。

パソコン操作には慣れていたため、本番でも特に支障はありませんでしたが、

操作に不安がある方は、事前にCBT形式の模擬試験などを体験しておくことを

おすすめします。

- 最初は90分制限なしで解く

- 解けない問題は悩まず飛ばす

- 慣れてきたら時間を測って本番形式で演習

📌 過去問は「合格点を取るため」ではなく、「本番の形式や感覚に慣れるため」に使う。

📌 私はCBT形式には対応しませんでしたが、PC操作に不安がある人は模擬試験などで事前練習がおすすめです。

【STEP3】自己採点&弱点分析で合格ラインに仕上げる

私が簿記2級の独学で一番重視したのが、このステップです。

このステップが、私にとって最も合否を左右したと感じています

ただ過去問を解くだけでは不十分で、

今の自分の実力を正確に把握し、どこを伸ばすべきか明確にすることが、

合格への近道でした。

📌 具体的には以下の流れで実践しました

- 自己採点し、各問題の得点を記録

- 問題ごとに「どこで点を落としたか」を必ず書き出す

- 得意・不得意を明確にする

- 得意は、そのまま反復演習(確実に得点する)

- 不得意は、③〜④で対策(満点は目指さず、5割の理解でOK)

- 不得意のミスの原因を分析

- 単なる計算ミスか?そもそも考え方を理解していなかったか?

- 間違えた問題の内容を3秒で説明できるか自分に確認

- 理解が浅い分野はテキストや動画で復習

- 特に「知っているつもり」でミスした分野は重点補強

- 似た問題を選んで反復練習

- 間違えた問題だけを集めて「弱点ノート」的に解き直す

- 2〜3日後に同じ問題を再チェック

- 本当に理解できているか、記憶が定着しているかを確認

📌 こうした分析と補強を繰り返すことで、単に「問題が解けるようになった」だけでなく、「どんな問題でも対処できる」という自信がつきました。

📌 苦手問題に集中したことで、ギリギリだった得点が少しずつ安定してきました。

【STEP4】2〜3を何度も繰り返す

このサイクルを繰り返すことで、知識が定着し、得点も安定します。

- 得意問題はサラッと、苦手問題は重点的に

- 出題傾向に合わせた問題選定

- スコアの推移を記録し、改善点を洗い出す

- テスト直前は苦手分野の強化にフォーカス

私の過去問スコア推移

過去問は『合格するための本試験問題集 日商簿記 2級』を使いました。このテキストは全12回分が掲載されており、受験までに4回ほど解きました。

| 回数 | 平均点 | メモ |

|---|---|---|

| 1周目 | 46点 | 初回、苦手多め |

| 2周目 | 54点 | 弱点補強後 |

| 3周目 | 72点 | 得点安定してくる |

| 4周目 | 86点 | 本番直前の仕上げ |

まとめ:完璧を目指さず「合格点を取りにいく」

社会人は時間との戦いです。

時間が限られていても、戦略次第で効率よく合格できます。

逆に丁寧すぎる勉強はかえって非効率で、合格の難易度を高めることにつながります。

簿記2級で大切なのは、100点を目指すことではなく、合格点を確実に超えることです。

- 得点源(1・4・5問)はしっかり対策する

- 2・3問も「捨てずに、最低限得点する」意識で取り組む

- 苦手分野を試験直前に集中強化する

適度を力を抜きながら、限られた時間を有効に活用しましょう。

この記事が参考になって、合格に近づいてくれたらうれしいです。