【社労士独学実況#1】初心者が勉強を始めた理由と最初の参考書『みん欲』

はじめに

こんにちは、シロです。

「社労士、気になるけど本当に自分にできるのかな」

そんな気持ちを抱えたまま、

私は8月25日に社労士の勉強を始めました。

X(旧Twitter)は8月22日から運用を始め、

「社労士の勉強を始めます!」と宣言したものの、

正直に言うと、

来年の社労士試験を受けるかどうかは、今も決めきれていません。

というのも、

2025年の社労士試験は「かなり難しかった」と言われていて、

「本当に社会人の独学で太刀打ちできるのだろうか?」という

不安が強かったからです。

それでも、

- ずっと悩み続けるより

- 途中でやめても知識は残る

そう考えて、まずは一歩踏み出しました。

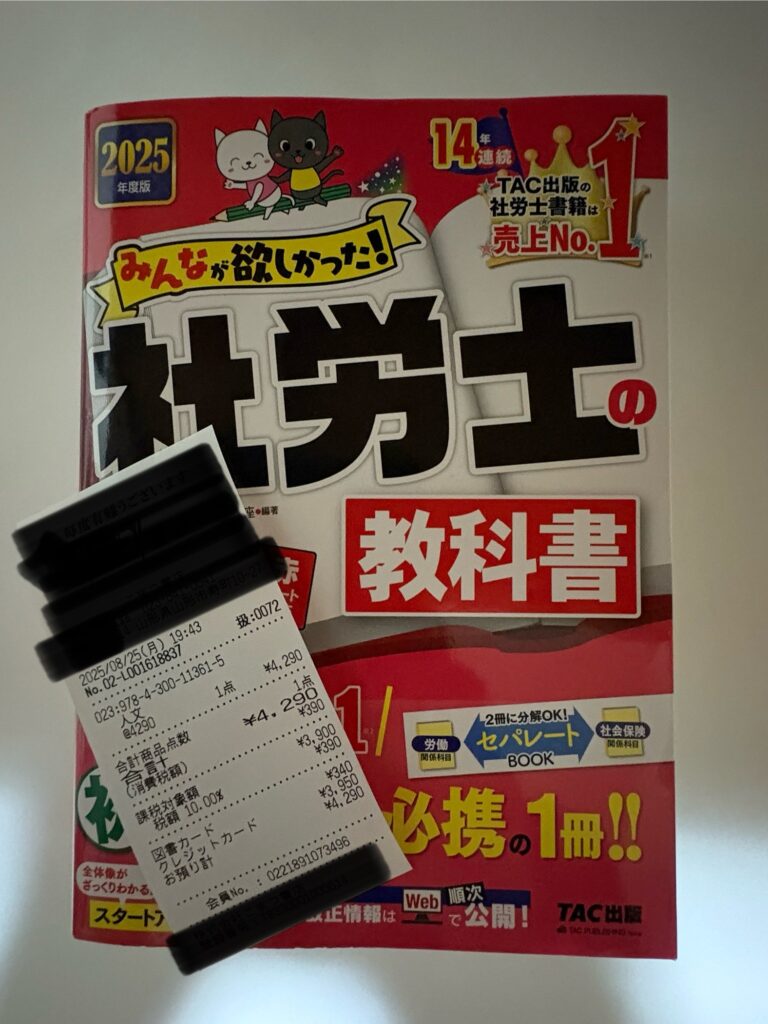

最初の一冊として選んだのが

『みんなが欲しかった!社労士の教科書(通称:みん欲)』 です。

この記事では、

- 勉強を始めたばかりのリアルな心境

- 独学初期で感じている難しさや不安

を、飾らずそのまま書いていきます。

※この記事は「社労士独学実況」シリーズの第1回です。

ゼロから始める社会人の試行錯誤を、そのまま記録していきます。

社労士の勉強を始めたきっかけと動機

社会人として働いている私にとって、

労働や社会保険は非常に身近な存在です。

直近の給与明細では社会保険料として

約5万円も負担していました。

でも、社会保険料の仕組みについて、

きちんと理解はできていません。

このため、

社労士の勉強は大きな意味があると感じています。

また、きっかけは日常の中にもいくつかありました。

最終的には、

途中でやめても知識は無駄にならないから、

まずは社労士の参考書を買って勉強を始めようと決めました。

それが、今回「みん欲」を手に取った理由です。

社労士独学で最初に感じた難しさと不安

勉強を始めて約1ヶ月経った率直な感想は

「かなり難しい」ということです。

かなり序盤なのですが、

正直、理解しにくく眠くなるレベルです。

普段耳にしない専門用語が多く、

思うように勉強が進んでいないのが現状です。

一般常識で理解している内容がないので、

サラッと飛ばせる箇所が少なく、

最初から最後まで気を張らないと理解できない感覚があります。

例えば、労働基準法の「適用事業」。

事業とは、会社全体ではなく、

場所ごとの事業場単位で考えることになっています。

同じ会社でも東京本社と大阪支社がある会社なら、

それぞれの事業場に労働基準法が適用されることになります。

何言っているのか、全然わからないにゃ。

独学初心者に『みん欲』を選んだ理由

そんな中でも、

最初の一冊に「みんなが欲しかった!社労士の教科書」を選んだのは、

自分にとって良い選択だったように思います。

他の参考書と比較したわけではありませんが、

初心者でもとっつきやすそうで、

「これならまずは続けられそう」と感じられました。

口コミでも「独学の最初の1冊」と評価されているのも納得でした。

「簡単ではないけれど、なんとか読み進められる」。

それが今の自分にとって大事なことだと思います。

これからの進め方とまとめ

大きな目標や計画は立てすぎず、

まずは「1日10分だけでも読む」ことから

続けていくつもりです。

Xやブログに学習の様子を記録することで、

習慣化にもつなげたいと考えています。

社労士試験は「合格するかどうか」だけが

価値ではありません。

勉強して得た知識は、仕事や生活、

そして家族との暮らしにも役立つものです。

だからこそ、

不安を抱えながらでもスタートできたことに

意味があると感じています。

このブログでは、

社労士の勉強を通じて気づいたことや工夫、

そして揺れる心境も含めて、リアルに書いていきます。

同じように「始めたいけど迷っている」という方に、

少しでも参考になれば嬉しいです。

次回は「学習スタイルをどう定めていくか」について。

忙しい社会人でも時間を確保する方法や、

スキマ時間の活用法をお話しします。

もし「同じように社労士の勉強を始めてみたい」と

思っている方がいたら、

ぜひXで声をかけてください。一緒に頑張りましょう!

「この時点では、まだこの不安が“現実になる”とは思っていませんでした」

→ 撤退判断記事へ内部リンク